-

カミュの「反抗」と「連帯」について

カミュの「反抗」と「連帯」について カミュの「反抗」と「連帯」は、彼の思想において非常に重要なテーマであり、特に『反抗的人間』という著作で詳述されています。 ここでの「反抗」とは、社会や歴史、存在の不条理に対する人間の態度や行動を指します... -

カミュとサルトルの論争

カミュとサルトルの論争は、20世紀フランス哲学を代表する二人が思想的・政治的な立場の違いから対立した、非常に有名な論争です。簡単に言うと、カミュとサルトルは、自由や人間の本質について共通の関心を持っていましたが、それらに対するアプローチや... -

村上春樹『騎士団長殺し』を読んで思ったこと

見えないものと暮らすということ ――村上春樹『騎士団長殺し』を読んで思ったこと 『騎士団長殺し』を読んだとき、私はふと、こんなことを感じました。――目に見えないものと、私たちはどうやって暮らしているんだろう? と。 物語のなかに登場する「騎士団... -

『ペスト』と、現代を生きる私たち

『ペスト』と、現代を生きる私たち カミュの『ペスト』は、アルジェリアの都市オランで起きた疫病の物語です。しかし、ただの伝染病小説ではありません。むしろこれは、「不条理な世界に、私たちはどう応答すべきか?」という深い哲学的問いへの返答です。... -

カミュと歩く退屈な午後

哲学で日常生活に彩りを――カミュと歩く退屈な午後 「毎日が同じことの繰り返しで、なんだか退屈だな」と感じることはありませんか? 朝起きて、仕事して、帰って寝る。休日にはスマホをいじって、動画を見て、気づけば夕方。 そんな時、私はいつもカミュを... -

スピノザの「永遠の相で観る」とは?

スピノザの「永遠の相で観る」(Sub specie aeternitatis)は、彼の哲学において中心的な概念の一つです。 この概念は、物事や出来事を永遠の視点から理解することを意味します。具体的には、個々の事象や感情に囚われることなく、全体の一部としてそれ... -

スピノザとブッダの共通点

スピノザの思想とブッダの思想には、いくつかの共通点が見られると思います。 それぞれの思想が異なる文化的背景や時代から生まれたものであるため、直接的な関連性はありません。それにもかかわらず、次のような共通点があると考えるのは、私だけでしょ... -

ローティの哲学を強引に要約してみた

リチャード・ローティ(Richard Rorty)は、20世紀後半のアメリカの哲学者で、特にプラグマティズムや後期哲学における影響力のある人物です。 ローティの哲学は、伝統的な哲学のアプローチに対する批判と、新しい思想の枠組みを提案することを目的とし... -

プルーストの記憶・時間と幸福との関係とは?

プルーストの『失われた時を求めて』において、記憶と時間は彼の哲学の中心的テーマです。 彼が示す時間の性質や記憶の働きを理解することで、人生における幸福の一端を探ることができるなでは、ないでしょうか? 記憶と時間の流れ プルーストは、時... -

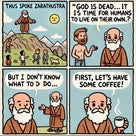

ツァラトゥストラかく語りきで遊んでみた

ニーチェの「ツァラトゥストラかく語り」を 4コマ漫画にしてみましたグラサン 1コマ目: 「神は死んだ!今こそ人間が自ら生きる時代だ!」 2コマ目: 「でも、どうすればいいか分かりません…どうやって幸せになればいいんですか?」 3コマ目: (ツァラトゥス...

1